Atas putusan tersebut, biodiesel Indonesia bisa kembali masuk ke pasar Eropa dan melakukan ekspor perdananya pada akhir Mei 2018, setelah sempat terhenti selama satu tahun. Hasilnya, realisasi ekspor ke Benua Biru tersebut pada tahun lalu mencapai 900.000 kiloliter (KL).

Saat pengusaha biofuel mulai optimistis akan proyeksi ekspor tahun ini dengan kenaikan hingga 15 persen, Eropa kembali menggencarkan strateginya untuk menghambat masuknya bahan bakar nabati Indonesia.

Dari kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II yang diadopsi Komisi Eropa pada 13 Maret 2019, penggunakan bahan baku biofuel yang dianggap berbahaya akan dihentikan secara bertahap mulai 2019 hingga 2023 dan dikurangi menjadi nol pada 2030.

Minyak sawit (CPO) yang diproduksi Indonesia sebagai sumber biofuel bahkan diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan karena isu deforestasi.

Sementara itu, minyak kedelai yang membutuhkan luas lahan lebih banyak dari kelapa sawit, justru dinyatakan berisiko rendah. Indonesia pun mengecam diskriminasi sawit Eropa yang dinilai hanya sebuah langkah proteksionisme dan strategi memperluas pasar minyak nabati selain sawit.

"Tidak ada keraguan, ini diskriminasi. Dengan latar belakang proteksionisme yang kemudian dibungkus dengan berbagai kajian ilmiah scientific," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Briefing Diskriminasi Uni Eropa (20/3).

Gugatan pun akan ditempuh melalui WTO jika Parlemen Eropa menerima keputusan terhadap kebijakan turunan dari RED II tersebut. Parlemen Eropa masih memiliki waktu dua bulan untuk meninjau skema tersebut sejak diajukan 13 Maret 2019.

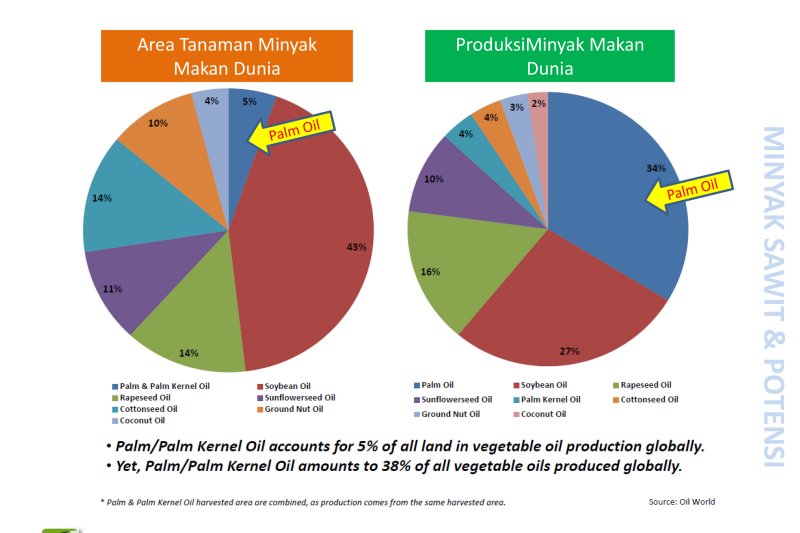

(Kelapa sawit merupakan komoditas paling efisien dalam penggunaan lahan sekitar 5 persen untuk menyumbang 34 persen dari total produksi minyak sawit global. (Aprobi yang dikutip dari Oil World)

Tuduhan baru dari Eropa

Tak cukup menunggu hingga dua bulan, Eropa kembali berulah dengan melayangkan tuduhan biofuel Indonesia yang diekspor ke UE mendapat bantuan subsidi dari pemerintah.

Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan membeberkan bahwa tim Uni Eropa telah melakukan investigasi terhadap tiga perusahaan biofuel dalam negeri pada pekan lalu.

Pengusaha biofuel dianggap mendapat bantuan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sehingga bisa mengekspor ke pasar luar negeri dengan harga murah.

"Kita baru menang WTO April tahun lalu, sekarang sudah dituduh subsidi lagi. Mereka gerak cepat karena tahu sawit sedang naik. Kemarin investigasi minggu lalu, kalau nanti dianggap benar subsidi, mereka akan keluarkan aturan. Padahal tidak ada itu," kata Paulus.

Jika terbukti ada subsidi, kata Paulus, UE akan membebankan Countervailing Dutie (CVD) atau pungutan tambahan ke Indonesia. Indonesia pun sudah terbaca akan menempuh gugatan ke WTO. Namun, bukan UE namanya jika tidak memiliki banyak cara.

Menurut dia, UE bersikeras akan membuktikan adanya subsidi dengan menyudutkan pelaku usaha lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah tentu tidak bisa dijawab, karena menyangkut internal perusahaan.

"Dalam investigasi itu, mereka akan mengajukan pertanyaan aneh-aneh yang jika tidak bisa jawab, kita dianggap tidak 'cooperate'. Misalnya, kamu dapat CPO darimana. Sebutkan 10 perusahaan yang disuplai. Bagaimana organisasi dan keuangan. Itu kan internal, tidak bisa kamu kasih," katanya.

Maksimalkan biodiesel dalam negeri

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh kalah pintar dalam menanggapi aksi UE. Ia menilai penyerapan biodiesel di dalam negeri menjadi strategi paling efektif untuk mengalihkan pasar Eropa.

Menurut dia, Indonesia tentu memenangkan gugatan jika harus menempuh ke jalur WTO, namun akan memakan waktu. Selama berjuang dalam pembuktian itu, RI harus menerima risiko untuk menghentikan sementara ekspor biofuel ke Eropa.

"Proses ke WTO, butuh waktu lagi, yang kemarin saja dua tahun. UE tahu kita akan berjuang ke WTO, tapi kita harus berpikir dalam waktu tersebut, ekspor pasti akan goyang, tapi pelan-pelan, kita sudah bergeser pasarnya," kata Kanya.

Indonesia tidak perlu khawatir terhadap upaya Eropa yang menghalangi ekspor bahan bakar nabati berbahan dasar sawit ke kawasan negara tersebut. Pasalnya, pasar dalam negeri akan lebih besar menyerap CPO untuk biodiesel.

Pemerintah dalam hal ini bisa melakukan intervensi, seperti memaksimalkan penggunaan biodiesel lewat mandatori atau kewajiban campuran bahan bakar nabati sebesar 30 persen (B30). Melalui mandatori B30, pemanfaatan biodiesel dalam negeri ditargetkan mencapai 9 juta KL atau setara dengan 7,8 juta ton CPO.

Implementasi penggunaan biodiesel 30 persen akan dilakukan secara publik pada Januari 2020 setelah uji coba "road test" rampung pada Oktober mendatang. Pemanfaatan B30 sudah dilakukan terlebih dahulu di sektor pembangkit listrik sejak Januari 2016.

Sejauh ini dengan mandatori B20, penyerapan biodiesel di dalam negeri mencapai 1,2 juta ton, yakni 552.000 ton pada Januari 2019 dan 648.000 ton pada Februari 2019. Serapan biodiesel hingga akhir tahun ini ditargetkan sebesar 6,2 juta kiloliter atau setara 5,4 juta ton CPO.

"Eropa itu jumlah kecil untuk kita. Langsung saja diserap dalam negeri kalau dinaikkan menjadi B30. Itu permainan saja, kalau mau lama ya buka pasar baru, kalau cepat langung dari regulasinya saja dinaikkan," tambah Kanya.

Selain untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekitar 850.000 barel per hari, kebijakan mandatori biodiesel bisa menghemat devisa sekitar 5,5 miliar dolar AS atau setara Rp79,2 triliun dalam setahun.

Menurut data Aprobi, tahun 2017 Indonesia berhasil mengurangi emisi dari minyak solar sebesar 15 persen atau setara dengan 6,88 juta ton karbon.

Ada pun peta jalan penggunaan biodiesel telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati Sebagai Bahan Bakar Lain.

***1***

Pewarta: Mentari Dwi Gayati

Editor: Adi Lazuardi

Copyright © ANTARA 2019